Un des aspects essentiels de la Renaissance en tant que période est le renouvellement des thèmes et de l'art en Europe après le Moyen Âge. Donner des repères chronologiques précis pour ce mouvement artistique est difficile. Il est couramment admis que la Renaissance artistique commence en Italie au XIVe siècle puis se diffuse dans le reste du continent, à des rythmes et des degrés différents selon la géographie. Elle est le résultat de l'arrivée massive de scientifiques, architectes, artistes et intellectuels en provenance de la cour du Sultan. Les troubles qui sévissent à Constantinople incitent au départ. La fine fleur de l'ancien empire Byzantin qui égayait la cour du sultan va importer en Europe l'astronomie, les mathématiques mais aussi la poésie et les arts graphiques.

Elle se prolonge au XVIe siècle et atteint alors dans de nombreux pays son apogée. La Renaissance ne constitue pas un retour en arrière : les techniques nouvelles, le nouveau contexte politique, social et scientifique permettent aux artistes d'innover. Pour la première fois, l'art pénètre dans la sphère du privé : les œuvres ne sont plus seulement commandées par le pouvoir religieux ou séculier, mais entrent dans les maisons bourgeoises.

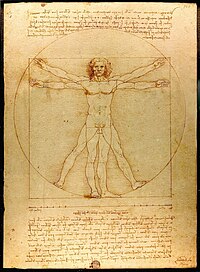

Une traduction du texte de la page de Da Vinci

« […] que la Nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci.

Quatre doigts font une paume, et quatre paumes font un pied, six paumes font une coudée : quatre coudées font la hauteur d’un homme. Et quatre coudées font un double pas, et vingt-quatre paumes font un homme ; et il a utilisé ces mesures dans ses constructions.

Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un quatorzième, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril, et que l’espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral.

La longueur des bras étendus d’un homme est égale à sa hauteur.

Depuis la racine des cheveux jusqu’au bas du menton, il y a un dixième de la hauteur d’un homme. Depuis le bas du menton jusqu’au sommet de la tête, un huitième. Depuis le haut de la poitrine jusqu’au sommet de la tête, un sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine de cheveux, un septième.

Depuis les tétons jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l’homme. La plus grande largeur des épaules est contenue dans le quart d’un homme. Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un cinquième. Depuis le coude jusqu’à l’angle de l’avant bras, un huitième.

La main complète est un dixième de l’homme. Le début des parties génitales est au milieu. Le pied est un septième de l’homme. Depuis la plante du pied jusqu’en dessous du genou, un quart de l’homme. Depuis sous le genou jusqu’au début des parties génitales, un quart de l’homme.

La distance du bas du menton au nez, et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l’oreille : un tiers du visage. »

Sciences et arts

Des progrès furent marqués en médecine et en anatomie, en particulier après la première traduction de nombreuses œuvres antiques d'Hippocrate et de Galien aux XVe et XVIe siècles, et les avancées réalisées sous l'égide des auteurs antiques comprennent la résolution d'équations du troisième degré et les découvertes astronomiques de Nicolas Copernic, de Tycho Brahe et de Johannes Kepler. À la fin du XVIe siècle, Galilée avait franchi le pas et appliqué les modèles mathématiques à la physique. La géographie fut transformée par une nouvelle connaissance empirique dérivée des explorations au-delà de l'Europe et des premières traductions des œuvres antiques de Ptolémée et de Strabon. Le savoir est ensuite appliqué en dessin, en peinture et en sculpture, comme en témoignent la célèbre représentation de l'Homme de Vitruve par Léonard de Vinci ou les gravures de Dürer. Il est alors possible de définir un système de proportions idéales et de représenter fidèlement un corps humain. Les tableaux et les fresques sont plus réalistes qu'au Moyen Âge.Les mécènes permettent aux artistes d'exercer leur art

Les cours princières sont les lieux privilégiés de l'épanouissement de la culture renaissante. Dans le domaine artistique, de nombreux mécènes ont constitué d'importantes collections. Ils appartiennent tous à l'aristocratie du pouvoir (princes, ducs, rois, pape) et de l'économie (grands marchands qui investissent leur argent dans la production artistique).

- Les commandes des Montefeltro concernaient des domaines aussi variés que la bibliophilie, les tapisseries ou les peintures.

- Les papes font travailler les artistes de la Renaissance à Rome : Michel-Ange peint la chapelle Sixtine, Alexandre VI Borgia (1492-1503), Jules II (1503-1513), Léon X (1513-1521), Paul III Farnèse (1534-1549)

- En France, les guerres d'Italie sont l'occasion pour les rois d'entrer en contact avec l'art de la Renaissance et de piller quelques uns de ses chefs d'œuvre. François Ier invite des artistes italiens (Léonard de Vinci à Amboise ; Benvenuto Cellini, Rosso Fiorentino, Le Primatice à Fontainebleau ...).

- Les marchands deviennent aussi des amateurs d'art : Jacques Cœur dans la France du XVe siècle siècle, le riche banquier italien Roberto Strozzi en 1489 ...

1. Quels sont les facteurs qui ont permis la Renaissance ?

- Comment le mécénat a-t-il permis l'épanouissement de la culture renaissante ?

- Deux œuvres vous sont présentées. Quelle est la nature de chacune d'elles ?

- Quels sont leurs points communs.

- Quelles différences majeures ont-elles avec les œuvres d'art du Moyen-Age ?

- Que représente l'homme de Vitruve ?

- L'homme de Vitruve : quel est le rapport entre le texte et le dessin ?